本站消息 近日,学校中药材科研团队联合西北工业大学与中国科学院天津工业生物技术研究所以“Two Melanthiaceae genomes with dramatic size difference provide insights into giant genome evolution and maintenance”为题在《自然-植物》(Nature Plants)杂志上发表了一项植物超大基因组研究成果。该研究通过对黑药花科(Melanthiaceae)两种代表性植物——滇重楼(Paris polyphylla var. yunnanensis)和兴安藜芦(Veratrum dahuricum (Turcz.) O. Loes)基因组的深度解析,系统揭示了植物超大基因组与巨型染色体的演化机制。

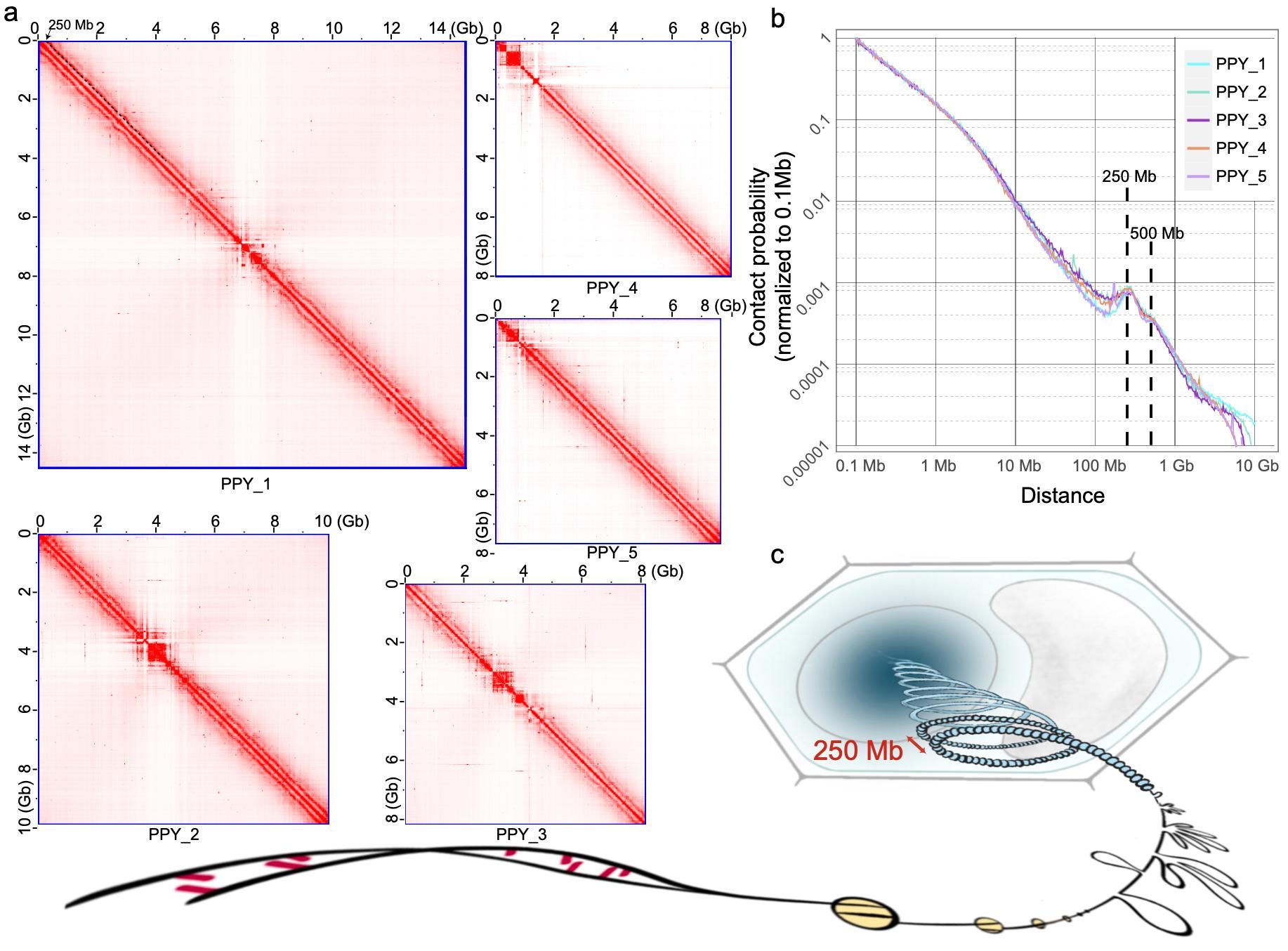

植物基因组大小(genome size, GS)差异显著,从几十Mb到上百Gb不等。然而,大多数植物基因组学研究都聚焦于小型基因组,对超大基因组(GS > 20 Gb)的研究相对较少。重楼属滇重楼基因组大小达到惊人的54.58 Gb,且仅由5条染色体组成,其中最大单条染色体长度超过14 Gb,是迄今为止所有生物中最大的染色体,成为研究超大基因组和巨型染色体演化的宝贵材料。然而,超大基因组和巨型染色体的组装仍然面临组装效率极低、准确度和完整度不高、缺乏可重复性等许多严峻挑战。为了解决超大基因组和巨型染色体组装难题,研究团队研发了一种新的染色体组装策略,成功组装出了滇重楼的五条巨型染色体,其中一号染色体组装长度为14.14 Gb。进一步通过分析染色质互作(Hi-C)数据,研究人员在Hi-C互作热图上观察到了明显的次级对角线信号,这表明滇重楼染色体在细胞分裂间期呈现出高阶螺旋结构,螺旋每圈周长约250 Mb。染色体高阶螺旋结构的传统认知是主要发生在细胞分裂中期,研究人员首次在滇重楼细胞间期也发现这一现象,这表明超大基因组存在特殊的染色体折叠方式。

图1. 滇重楼染色体组装与高阶螺旋结构示意图

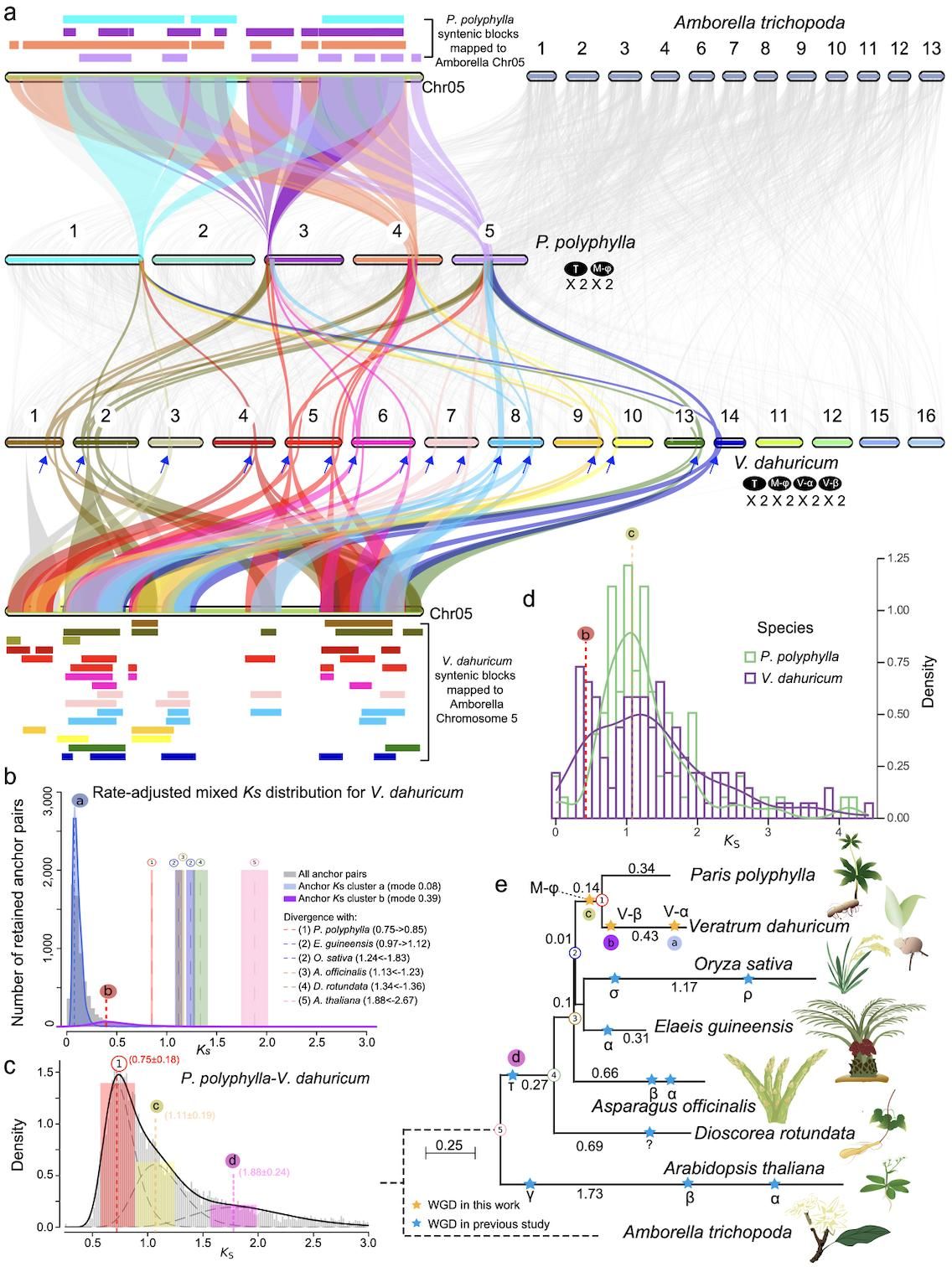

全基因组加倍(whole-genome duplication, WGD)和转座子重复插入是基因组扩张的两种最重要机制。为了揭示滇重楼基因组扩张机制,研究团队还选择同属于黑药花科但基因组大小仅为3.93Gb的兴安藜芦作为对照,组装解析了其基因组。比较分析滇重楼与兴安藜芦以及进化关系更远的其他植物类群的基因组发现,与兴安藜芦的共同祖先分化后,滇重楼并未经历全基因组加倍,而兴安藜芦却经历了两次额外的WGD事件。

图2. 黑药花科物种WGD历史推断

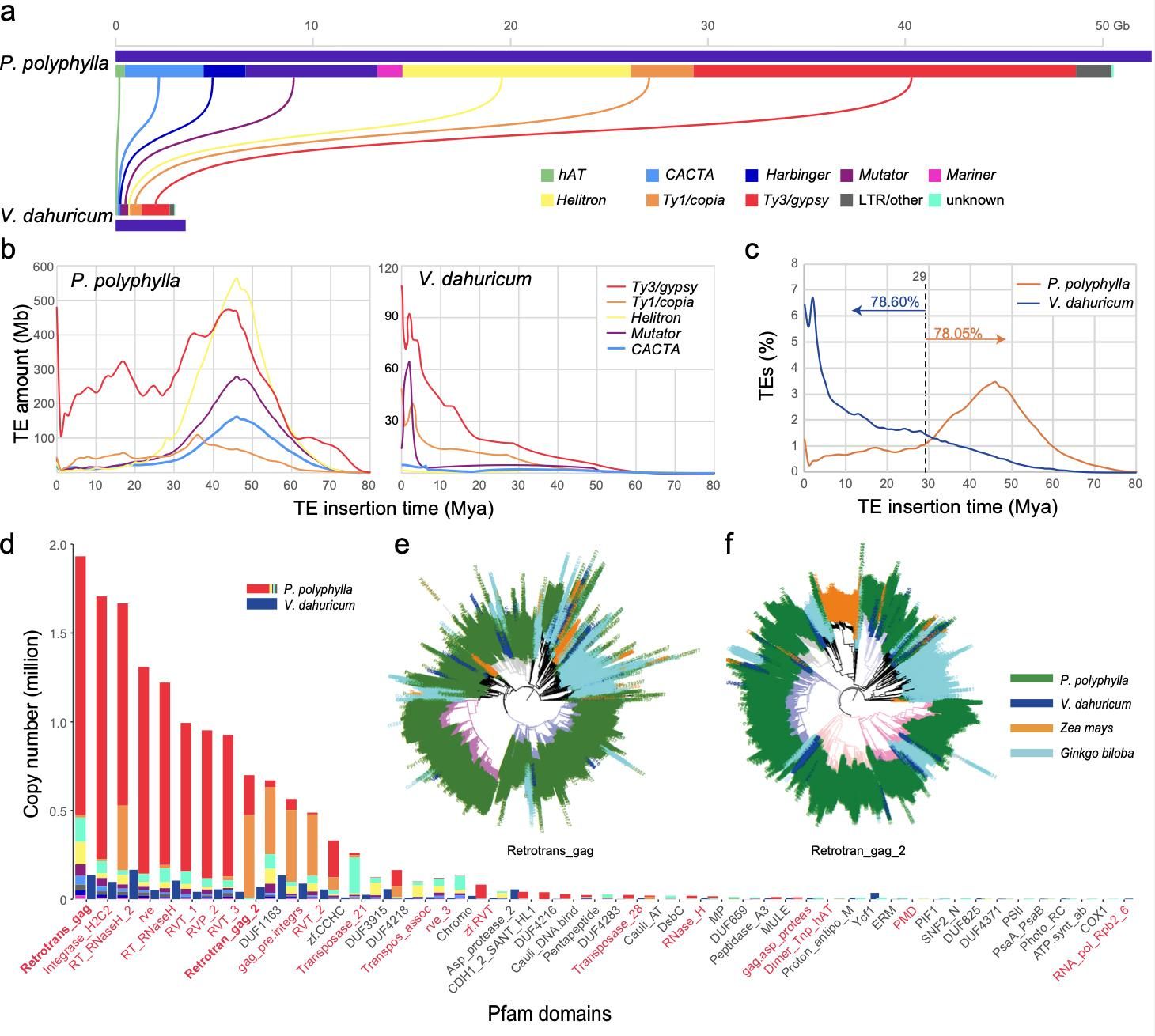

进一步对基因组中的转座子分析发现,滇重楼和兴安藜芦基因组中的转座子类型和重复插入时间分布存在明显差异。其中,两种长末端重复转座子Ty3/gypsy和Helitron在滇重楼基因组中占据了最高比例,且滇重楼中超过78.05%转座子的插入时间早于2900万年前。因此,全基因组加倍并不是滇重楼基因组扩张的主要机制,而古老转座子重复插入的积累对滇重楼基因组的扩张起到了关键作用。

图3. 黑药花科物种不同的TE插入历史

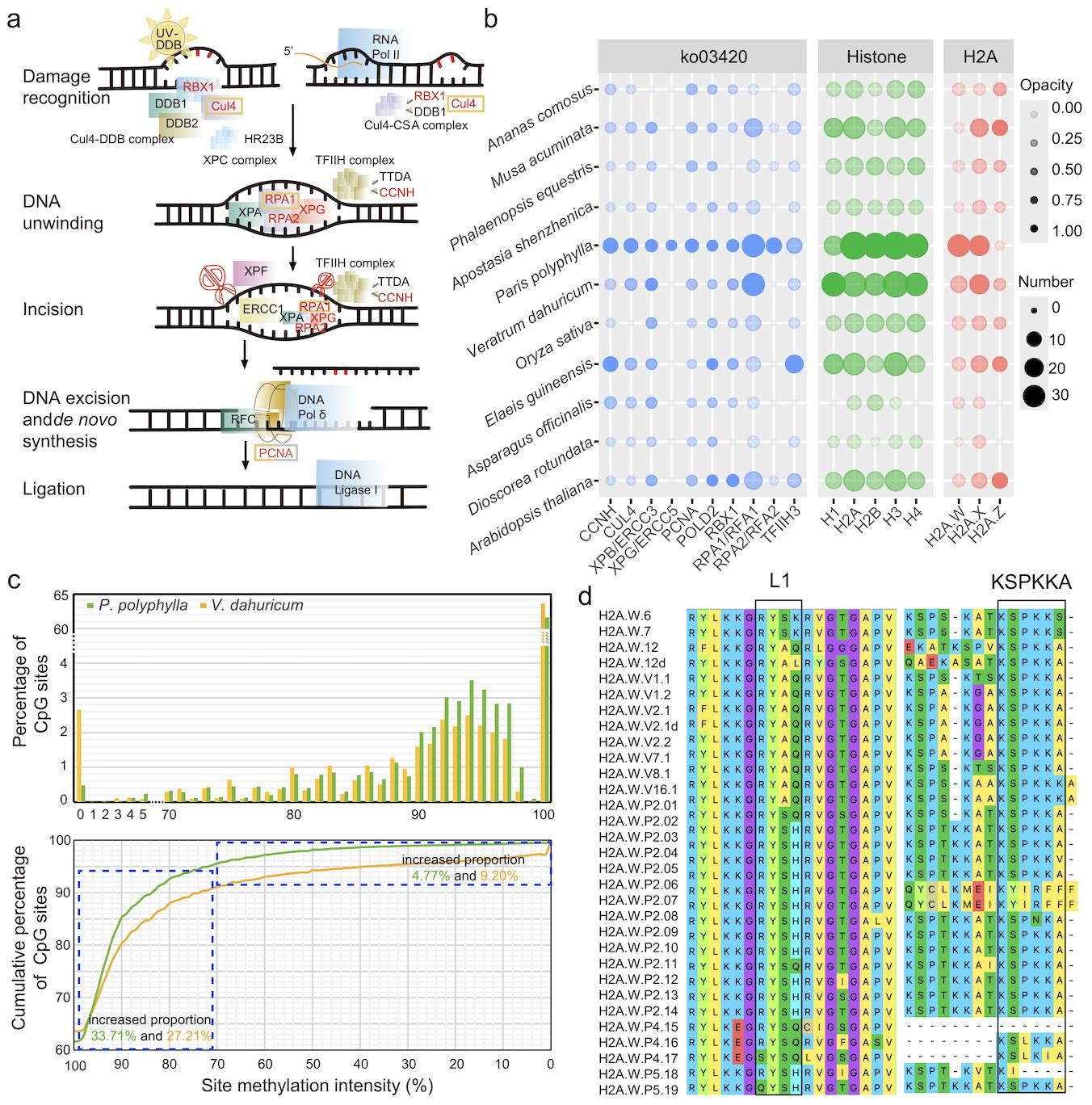

伴随基因组的扩张,滇重楼在遗传和表观遗传层面也发生了一系列变化。例如,与DNA修复通路相关的基因家族显著扩张,以维持巨型染色体的稳定性。同时,滇重楼基因组中5-甲基胞嘧啶(5mC)的甲基化水平较高,这有助于沉默转座子并维持基因组稳定。此外,滇重楼组蛋白H2A.W亚家族的显著扩张与L1区域特异氨基酸突变也很可能增强了基因组中富含转座子序列的异染色质区域的组装和稳定。

图4. 滇重楼基因组维持机制

该研究揭示了滇重楼超大基因组的演化机制,发现了超大染色体在分裂间期的螺旋结构,为理解植物基因组大小差异和染色体结构多样性提供了新的视角。研究人员还探讨了超大基因组维持的分子机制,对植物遗传育种和进化研究具有重要意义。随着测序技术的不断进步和生物信息学方法的不断发展,未来将有更多植物超大基因组的奥秘被揭开。这些研究将有助于我们更全面地理解植物基因组的结构、功能和演化历史,为农作物育种改良和生物多样性保护提供有力支持。

云南农业大学杨生超教授、西北工业大学蔡晶教授和天津工业生物技术研究所江会锋研究员为本文的共同通讯作者,该研究得到了国家重点研发计划、云南省重大科技项目资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41477-025-02060-3