本站消息 近日,学校园林园艺学院乔琴教授牵头的云南省小浆果创新团队与中科院昆明植物所等单位合作在植物学一流期刊Journal of Integrative Plant Biology(5yearIF=10.8)在线发表了题为“Multi-omics Analyses Shed Lights on the Evolution and Fruit Development of Chinese Raspberries (Rubus spp.)”的学术论文。该研究通过多维组学分析,系统揭示了中国分布的悬钩子属(树莓)植物的系统演化关系、亚基因组结构和着丝粒特征和杂交起源,探讨了果实品质性状形成的分子机制,为树莓遗传育种与资源利用提供了理论依据。这是该合作团队继蔷薇科草莓和山楂研究发表在PNAS(2021)、Nature Genet(2020)、JIPB(2022)、PBJ(2024)之后,在蔷薇科园艺植物领域的又一篇原创成果。

蔷薇科悬钩子属(Rubus)包含树莓、黑莓等700多个物种,既是重要的药食同源经济作物(富含花青素、鞣花酸等抗氧化成分),也是分类学上公认的复杂类群。中国是悬钩子属的多样性中心之一,拥有200余种(约139个特有种),丰富的野生资源蕴藏着珍贵的抗逆和优异品质相关基因。此前针对悬钩子属的多组学研究主要聚焦于栽培品种,野生树莓的基因组信息相对匮乏,限制了野生资源的开发与利用。

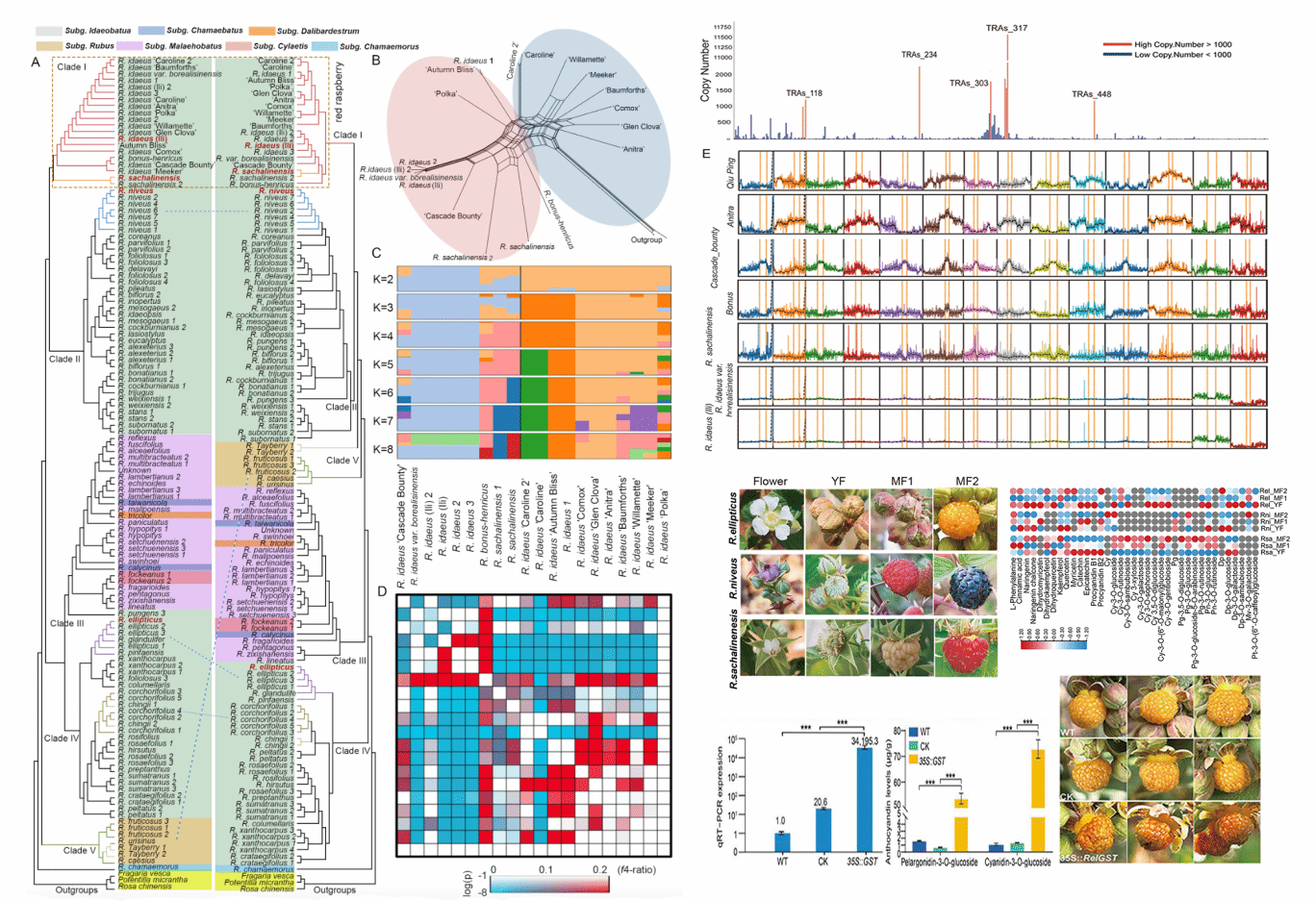

研究团队首先构建了4种野生悬钩子高质量基因组,包括高杂合野生二倍体红树莓(R. idaeus,563.94 Mb)及其近缘种库页悬钩子(R. sachalinensis,562.51 Mb)的单倍型基因组,以及西南地区广布的低杂合二倍体椭圆悬钩子(R. ellipticus,290.73 Mb)和红泡刺藤(R. niveus,276.89 Mb)的染色体级基因组。本研究在高杂合度的二倍体野生树莓中区分出A/B亚基因组,并发现着丝粒区域含有亚基因组特异性的k-mer序列,这些序列富集了不同的Gypsy/Athila类LTR反转录转座子,因此着丝粒序列差异可作为亚基因组分型以及追溯起源演化的“进化指纹”。

进一步对涵盖悬钩子属80个物种的125份材料进行系统发育分析,发现种间杂交与不完全谱系分选导致了复杂的进化历史。基于着丝粒单倍型覆盖度分析对红树莓品种的祖先成分追溯,发现北美与欧洲品种携带较为单一的亚基因组(i型),而中国分布的野生类群保留了更多祖先遗传多样性(i和I型),成为改良广布品种遗传背景的宝贵资源。此外,通过整合红、黄、黑三种果实颜色的不同悬钩子物种主要发育阶段的代谢与表达谱数据,揭示了果实品质性状形成的遗传机制。

综上,该研究在理论层面探索了悬钩子属的遗传分化,挖掘了着丝粒用于遗传溯源的应用潜力,明确了中国特别是西南地区野生悬钩子是珍贵的种质资源,为野生资源驯化、品种追溯、优异性状基因挖掘、分子设计育种提供了理论依据。学校乔琴教授、昆明植物所张体操研究员、孙航院士为文章共同通讯作者,昆明植物所张体操研究员、博士生罗登丽、云南中医药大学李国栋教授、云南大学王焕冲教授为共同第一作者,该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金以及云南省⾼原特⾊⼩浆果种质资源挖掘与利⽤创新团队等项目的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1111/jipb.70052